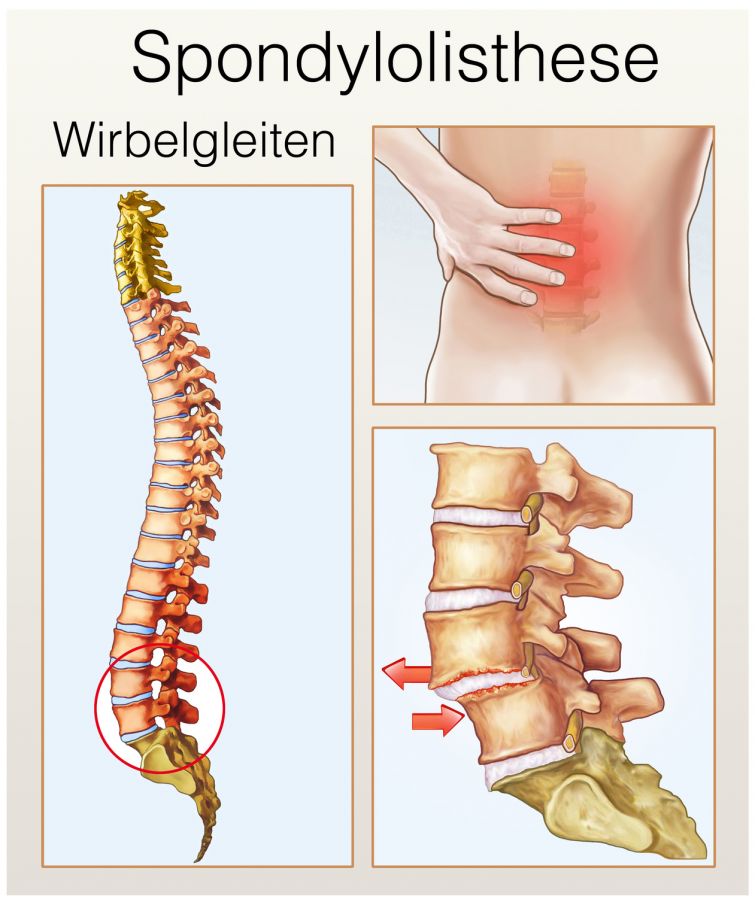

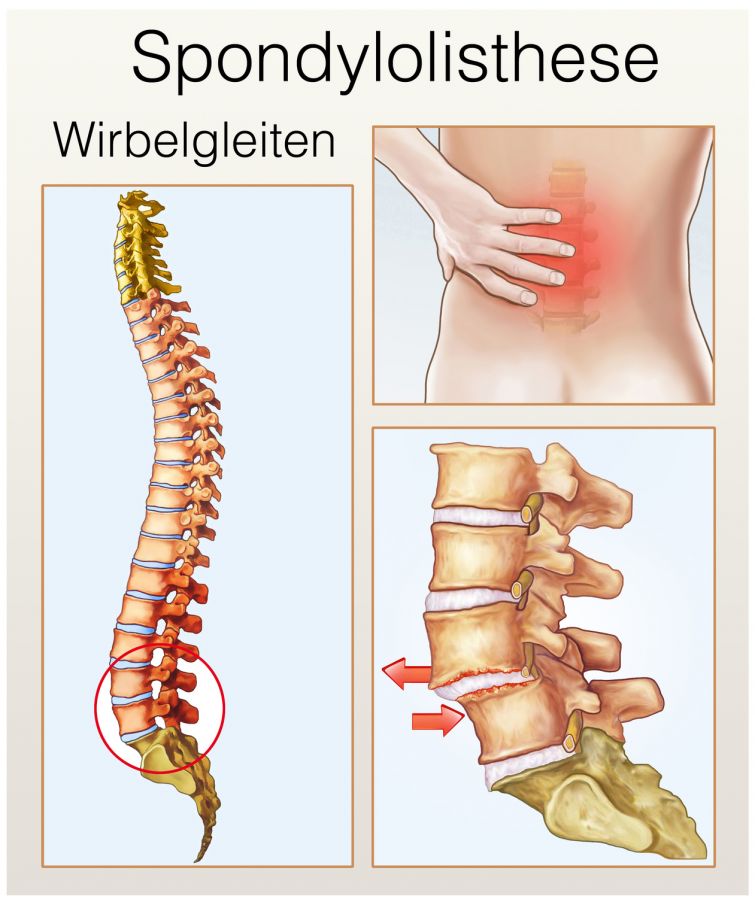

Eine Spondylolyse (ICD-Code: M43.0) ist in den meisten Fällen erblich bedingt. Auch wenn die Erkrankung angeboren ist, zeigt sie sich noch nicht beim Säugling. Sie bildet sich erst im Laufe der Zeit aus. Am häufigsten sind Kinder und Jugendliche zwischen dem 12. und 17. Lebensjahr betroffen. Je jünger das Kind, desto höher die Wahrscheinlichkeit für starkes Wirbelgleiten.

© Alexandr Mitiuc / Fotolia

Die Krankheit kann auch durch

einseitige, chronische Belastungen hervorgerufen oder verstärkt werden. Die Verbindung von genetischen und mechanischen Faktoren erweist sich als besonders ungünstig. Leistungssportler mit

sportlich verursachten Hohlkreuz leiden besonders häufig unter Spondylolyse. Typische verursachende Sportarten sind

- Ringen,

- Delphinschwimmen,

- Turnen,

- Judo und

- Ballett.

Aufgrund der veränderten Wirbellage wachsen diese nicht mehr gleichmäßig, sondern asymmetrisch.

Dadurch kommt es zu Fehlhaltungen und ungleichmäßiger Abnutzung der Wirbelgelenke. Das Wirbelgleiten wird so wahrscheinlicher. Wirbelgleiten kann auch durch Unfälle oder Knochenerkrankungen wie Osteoporose oder degenerative Veränderungen hervorgerufen werden.

Extrem selten kommen Tumore oder Entzündungen als Ursache infrage.

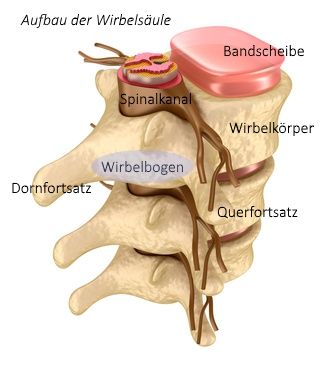

Von der Krankheit ist die Lendenwirbelsäule (LWS), selten die Halswirbelsäule (HWS) betroffen. Spondylolyse wird in die Schweregrade I bis IV klassifiziert. Schweregrad IV bezeichnet das vollständige Abkippen (nach vorne Gleiten) eines Wirbelkörpers, was jedoch sehr selten ist. Eine Variante des Krankheitsbildes ist die Verschiebung eines Wirbelkörpers ohne Spaltbildung (Pseudospondylolisthesis).

© Henrie / Fotolia

Mit dem

Wirbelgleiten treten folgende Symptome auf:

- Bei Belastung Rückenschmerzen, die in Gesäß und Oberschenkel ausstrahlen.

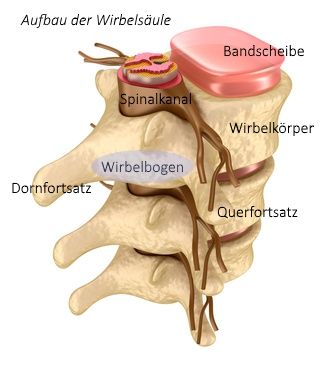

- Beim Strecken (Zurückbeugen) nimmt der Schmerz zu: Der Spinalkanal verengt sich durch diese Bewegung, es kommt zu Druck auf das Gewebe und die Knochenfortsätze berühren sich.

- Beim Vorbeugen wird der Schmerz weniger: die Beugung entlastet, da sie den Rückenmarkskanal etwas erweitert und sich die Knochenfortsätze auseinander bewegen können.

Die Krankheit kann aber auch völlig schmerzfrei sein. Sie wird dann zufällig bei einer Röntgenuntersuchung entdeckt. Wenn die Muskeln und Bänder um die Wirbelsäule für ausgleichende Stabilität sorgen, bringt eine Spondylolyse nicht zwangsläufig Beschwerden mit sich.

Eine Spondylolyse ist nicht mit einem Bandscheibenvorfall zu verwechseln, auch wenn sich die Symptome teilweise ähneln. Mit einer seitlichen Röntgenaufnahme der Wirbelsäule kann die Diagnose gestellt werden. Beim MRT werden auch mögliche Beeinträchtigungen am Rückenmark und Nervensystem, und damit ein eventueller Bandscheibenvorfall, sichtbar, sodass diese Diagnosemöglichkeit dem einfachen Röntgen vorzuziehen ist.

Bei einem Krankheitsbild der Stufe I und II reicht eine konservative Therapie. Sie sollte sich nicht ausschließlich am Röntgenbild, sondern vor allem an den Beschwerden des Patienten orientieren.

In den meisten Fällen wird Krankengymnastik verordnet, die sehr wirksam ist. Sie zielt auf die Kräftigung der Bauch- und Rückenmuskulatur ab. Idealerweise ist die Behandlung ganzheitlich ausgerichtet. Gute Erfolge werden auch mit Massagen, muskelentspannenden Medikamenten und Elektrotherapie verzeichnet.

Gibt es bereits neurologische Ausfallerscheinungen wie Lähmungen der Beine, kommt jedoch eine Operation in Betracht. Dabei wird der nach vorne abgerutschte Gleitwirbel zurückgeholt und stabilisiert (Spondylodese mit Reposition). Nach der Operation ist ein mehrwöchiger Aufenthalt in einer Rehaklinik erforderlich.

© gewitterkind / Fotolia

Bei einer genetisch bedingten Spondylolyse ist Vorbeugen nicht möglich. Bei abnutzungsbedingten Gleitwirbeln lässt sich jedoch etwas tun.

Da aber eine Pseudospondylolisthese durch Training der Wirbelsäule aufgehalten oder verhindert werden kann, ist gezielter Muskelaufbau notwendig. Alle Muskeln, die das Skelett stützen, sollen hierbei gestärkt werden.

Man trainiert auch die ventral (zum Rücken hin) gelegenen Muskeln. Sinnvoll sind auch Pilates und Yoga in Kombination mit einem gezielten Kräftigungsprogramm am Gerät wie z.B. dem MedX. Die Wirbel können dadurch nicht in ihre ursprüngliche Position zurück gebracht werden. Eine weitere Verschlechterung wird in der Regel aber verhindert oder zumindest verzögert.

Eine kräftige Muskulatur stabilisiert das ganze Skelett und beugt generell Rückenschmerzen vor. Starke Muskeln können auch altersbedingten Rückenleiden vorbeugen.