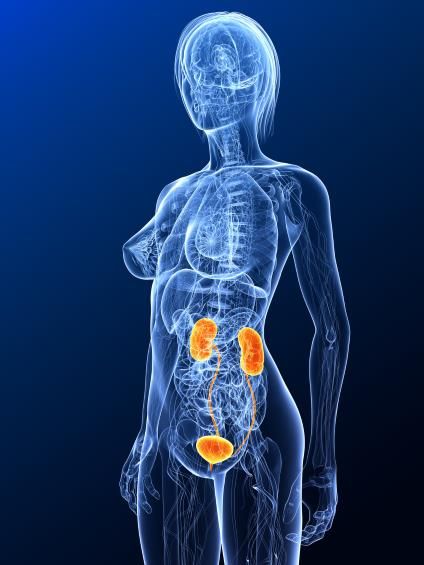

Die Nieren sind paarige Bauchorgane - auf jeder Seite findet sich eine. Sie werden im Normalfall von jeweils einer Nierenarterie, der Arteria renalis, mit sauerstoffreichem Blut versorgt. Diese Arterie geht in Höhe des ersten oder zweiten Lendenwirbels beidseits von der Hauptschlagader (Aorta) ab.

Die Niere ist wichtig für die Reinigung des Blutes und die Steuerung des Blutdrucks. Wenn der Blutdruck abfällt, aus welchen Gründen auch immer, steuert die Niere durch unterschiedliche Mechanismen entgegen, um den Blutdruck wieder anzuheben. Nur wenn der Blutdruck ausreichend hoch ist, kann die Niere ihre Filterfunktion (Reinigung des Blutes) richtig durchführen.

Eine Nierenarterienstenose bezeichnet die Verengung der Nierenarterie. Dann gelangt weniger Blut und damit Sauerstoff in die betroffene Niere. Außerdem ist der Druck nach der Engstelle geringer, wodurch der Niere sozusagen ein Abfall des Blutdruck im gesamten Körper vorgetäuscht wird. Deshalb versucht die Niere, den Blutdruck zu erhöhen, was zwar zu einem normalen Druck in den Nieren, aber zu einem erhöhten Blutdruck („Bluthochdruck“ oder arterielle Hyperonie) im gesamten Körper führt.

Nierenarterienstenosen sind in industrialisierten Ländern weit verbreitet. Fast die Hälfte aller Menschen über 75 Jahre ist davon betroffen. Schätzungen und Untersuchungen zufolge beruhen bis zu fünf Prozent aller Bluthochdruckerkrankungen auf einer Nierenarterienstenose.

Die Lage der Nieren und des harnableitenden Systems © SciePro | AdobeStock

Entsteht die Stenose nach dem 50. Lebensjahr, basiert sie meist auf der Atherosklerose. Darunter versteht man die Ablagerung von Bindegewebe, Kalk, Fett und Blutgerinnseln in den arteriellen Blutgefäßen, man spricht es aber auch von Gefäßverkalkung. Durch diese Plaques wird die Gefäßwand starrer und der Gefäßdurchmesser geringer, sodass das Blut nicht mehr gut fließen kann.

Es gibt verschiedene Risikofaktoren, die die Entstehung einer Atherosklerose fördern können. Dazu gehören:

- das Alter

- Zugehörigkeit zum männlichen Geschlecht

- eine familiäre Belastung

- Bewegungsmangel

- Rauchen und Alkoholkonsum

- Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit)

- erhöhte Blutcholesterinwerte

- Bluthochdruck

- Gicht

- Übergewicht

Bei jüngeren Patienten entwickelt sich eine Nierenarterienstenose vor allem aufgrund einer fibromuskulären Dysplasie (FMD). Hierbei verdickt sich aus bislang unbekannten Gründen die Arterienwand. Ebenso kann eine Nierenarterienstenose durch Gefäßentzündungen wie die Panarteriitis nodosa oder die Takayasu-Arteriitis entstehen.

Hauptsymptom der Nierenarterienstenose ist der arterielle Bluthochdruck. Da dieser durch eine Nierenerkrankung entsteht, spricht man in der Medizin auch von einer renalen Hypertonie. Aber auch die Filterfunktion der Niere ist durch eine vorgeschaltete Nierenarterienstenose verschlechtert, was sich in Symptomen wie

- Müdigkeit,

- Abgeschlagenheit,

- Verminderung der Urinproduktion und

- Ansammlung von Wasser im Gewebe (Ödemen)

bemerkbar machen kann.

Warum genau kommt es zu einem hohen Blutdruck aufgrund einer Nierenarterienstenose?

Die arterielle Hypertonie auf Boden einer Nierenarterienstenose wird vornehmlich durch den Goldblatt-Mechanismus vermittelt. Aufgrund der Stenose gelangt weniger Blut zur Niere, sodass in den Blutgefäßen des Organs der Blutdruck niedriger ist. Spezielle Rezeptoren in der Niere messen stetig den Druck in den Nierenarterien. Ist dieser zu niedrig, schüttet die Niere das Hormon Renin aus.

Dieses aktiviert den sogenannten Renin-Angiotensin-Aldosteron-Mechanismus. Daraus resultiert eine schrittweise Erhöhung des arteriellen Blutdrucks, indem

- sich die Blutgefäße im Körper verengen und

- vermehrt Wasser und Kochsalz in der Niere zurückgefiltert werden.

Der Blutdruck im Körper steigt dann, sodass auch vermehrt Blut in die Niere gelangt. Dadurch steigt der Druck in den Nierengefäßen bedingt durch die Stenose auf ein etwa normales Niveau an. In den restlichen Gefäßen des Körpers liegt jedoch eine arterielle Hypertonie vor.

Bluthochdruck entwickelt sich jedoch immer erst dann, wenn das Blutgefäß zu mehr als 75 Prozent verlegt ist.

Welche Symptome entstehen durch den erhöhten Blutdruck?

Bluthochdruck kann sich durch verschiedene Symptome wie

bemerkbar machen. Oft wird der Blutdruck nicht bzw. kaum bemerkt, was das Gefährlichste an dieser Erkrankung ist. Ein unbehandelter Bluthochdruck kann zu einer dauerhaften Schädigung aller Gewebe und Organe führen, zum Beispiel der Augen, der Gefäße oder des Gehirns.

Was passiert bei einem kompletten Verschluss der Nierenschlagader?

Kommt es durch die Ansiedlung eines Blutgerinnsels (Thrombus) zu einem kompletten Gefäßverschluss, entsteht ein Niereninfarkt.

Durch die fehlende Durchblutung und Versorgung mit Nährstoffen und Sauerstoff werden Teile des Nierengewebes zerstört. Ein ausgeprägter Niereninfarkt äußert sich durch Symptome wie

- starke Bauch- oder Flankenschmerzen,

- eine Abwehrspannung der Bauchdecke,

- Blut im Urin und

- Harnverhalt.

Findet sich keine andere organische Ursache für Bluthochdruck, besteht der Verdacht auf eine Nierenarterienstenose. Als Hinweise auf eine Stenose der Nierenarterien gelten ferner:

- Bluthochdruck bei Frauen vor dem 50. Lebensjahr

- plötzlich auftretende Wasseransammlungen in der Lunge

- Nierenschwäche (Niereninsuffizienz)

Bei der körperlichen Untersuchung wird mit dem Stethoskop der Bauch und der Rücken des Patienten abgehört. Hier zeigt sich bei fast der Hälfte aller Patienten mit einer Nierenarterienstenose ein Strömungsgeräusch.

Zur Bestätigung der Verdachtsdiagnose kommen bildgebende Verfahren wie

zum Einsatz.

Insbesondere das DSA-Verfahren erlaubt eine genaue Beurteilung des Gefäßzustands. Dieses Verfahren erfordert jedoch einen größeren Aufwand und ist zudem vergleichsweise belastend. Daher wird es nur dann eingesetzt, wenn Magnetresonanztomographie oder Ultraschall kein eindeutiges Ergebnis liefern.

Liegt der Nierenarterienstenose eine Atherosklerose zugrunde, sollten die Patienten in jedem Fall Risikofaktoren meiden. Dazu gehört beispielsweise das Rauchen. Es ist eine langfristige Umstellung auf einen gesünderen Lebensstil erforderlich. Zusätzlich ist eine blutdrucksenkende Medikation unerlässlich, um den erhöhten Blutdruck auf normale Werte zu senken.

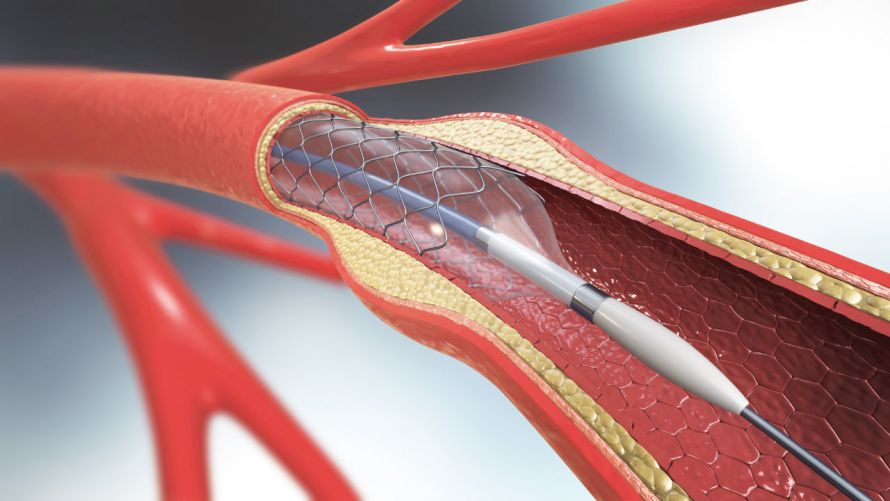

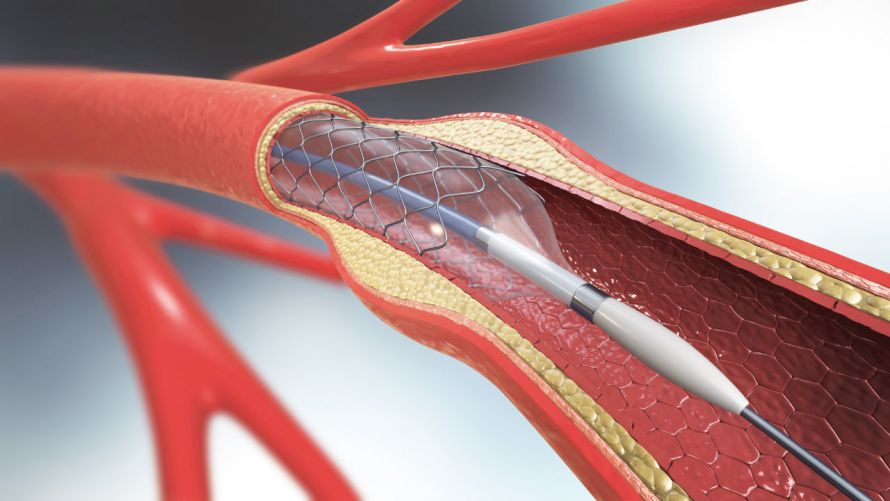

Wenn sich trotz der Medikamente der Blutdruck nicht senken lässt, sollte eine Aufdehnung der Engstelle mittels Ballonkatheter diskutiert werden. Dies wird Perkutane Transluminale Angioplastie (PTA) genannt.

PTA mit Stent-Implantation in einem verengten Blutgefäß © Christoph Burgstedt | AdobeStock

Ein Metallgitterröhrchen (Stent), das dauerhaft im Gefäß verbleibt, kann die Nierenarterie offenhalten.

Wird der Gefäßengpass mithilfe einer Prothese überbrückt, spricht man von einem Gefäßbypass. Hierfür ist im Gegensatz zur PTA jedoch das Öffnen der Bauchdecke erforderlich.

Ohne Behandlung kann sich die Nierenarterie immer mehr einengen und aus der Stenose im Verlauf eine Nierenschwäche entwickeln.

Der Bluthochdruck führt ohne Behandlung häufig zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen und einer Schädigungen aller Gewebe. Er sollte unbedingt medikamentös behandelt werden, wobei hier oft mehrere Medikamente notwendig sind.

Die fibromuskuläre Nierenarterienstenose bei jüngeren Frauen normalisiert sich in der Regel bei über 70 Prozent der Patienten nach einer Behandlung. Die Prognose ist hier deutlich positiver als bei Patienten mit einer Nierenarterienstenose, die auf einer Gefäßverkalkung (Atherosklerose) basiert.